Unsichtbares Theater und politische Bildung

Kein Theater zu sehen! Beim "Unsichtbaren Theater" wissen Zuschauende nicht, dass sie Teil einer Szene sind. Foto: © EAT/Schreiter

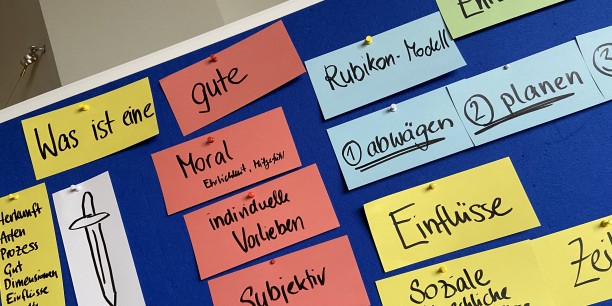

Viele Themen von Geschlechtergerechtigkeit bis Triggerpunkte für Konflikte im gesellschaftlichen Diskurs wurden im Workshop diskutiert und in Szenen kondensiert. Foto: © Schreiter/EAT

Unsichtbares Theater besteht aus einer kleinen Kernszene, die gesellschaftliche Wellen schlägt und ein Thema in den öffentlichen Raum trägt. Foto: © Schreiter/EAT

Ich denke über etwas nach, was du nicht siehst – so könnte man den Grundgedanken des Unsichtbaren Theaters zusammenfassen. Mit diesem setzte sich der inzwischen traditionelle Akademie-Workshop zum „Theater der Unterdrückten“ Mitte April auseinander. Zusammen mit dem Theaterpädagogen Till Baumann aus Berlin erprobten Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit und der politischen Bildung diese Form des Theaters nach dem brasilianischen Theatermacher Augusto Boal.

Dabei hat Boal „Unsichtbares Theater“ nicht erfunden, sondern vorhandene Ansätze von aktivistischem Theater im öffentlichen Raum aufgegriffen und verfeinert. Heute wird Unsichtbares Theater überall auf der Welt gespielt. Die Idee dabei ist, Szenen von erlebter Ungerechtigkeit aus Sicht der Theatergruppe in eine Szene zu verwandeln, die als Alltagserlebnis im öffentlichen Raum daherkommt. Ein Paar streitet sich, wer das Kind aus der Kita abholt. Sie bleibt am Ende mit der Aufgabe und ihrem Stress stehen, während er ins Büro davon saust. Zwei Frauen machen auf dem Anger in Erfurt eine Umfrage zur nächsten Wahl und hören die unterschiedlichsten Meinungen. Soweit so normal. Beim genaueren Hinsehen aber bergen die Szenen gesellschaftspolitische Sprengkraft: Wie ist es mit der gerechten Verteilung von Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern? Und wer hat jetzt berechtigte Angst vor den kommenden Wahlergebnissen, weil er sich oder die eigenen Lebensumstände ernsthaft bedroht sieht?

Beim Unsichtbaren Theater bleibt die Theatralität der Szenen verborgen. Passant:innen wissen gar nicht, dass sie ein vorbereitetes Stück sehen. Augusto Boal sagte dazu: „Zuschauende dürfen nicht erfahren, dass sie Zuschauende sind, weil sie das zu Zuschauenden macht.“ So aber sind sie aktiver Teil der Szene und müssen sich dazu verhalten: Eingreifen? Ignorieren? Mit Umstehenden darüber sprechen? In jeden Fall nehmen sie den Gedankenanstoß zum Thema mit.

„Die Methode hat Potenzial in der politischen Bildung“, so das einhellige Urteil der Teilnehmenden. Zum einen, weil das Ausarbeiten der Szenen und das Erleben der Reaktionen im öffentlichen Raum einen intensiven Bildungsprozess für die Teilnehmenden bedeutet. Und zum anderen, weil man Themen und Fragen in die Gesellschaft trägt und damit auch Menschen erreicht, die Seminare politischer Bildung nicht besuchen würden.

Der Workshop war eine gemeinsame Veranstaltung mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.

Veröffentlicht am 26. April 2024